Bescheidener Entwurf zum Mediengesetz

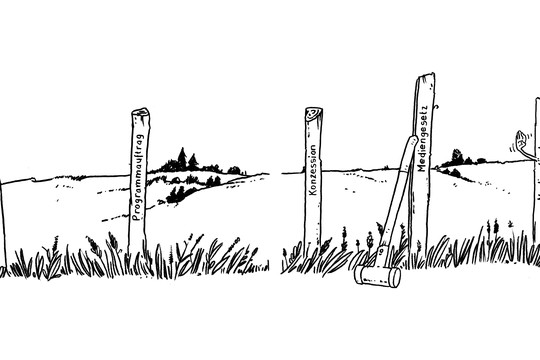

Der Bundesrat will die elektronischen Medien gesetzlich neu regeln. Vom in Aussicht gestellten Mediengesetz ist nicht mehr die Rede. Schade. Dennoch gibt die neue Gesetzesvorlage heftig zu diskutieren.

Die Erwartungen waren hoch und vielfältig an das sogenannte Mediengesetz: Kurz vor der Sommerpause hat der Bundesrat dann seinen lange angekündigten Entwurf vorgestellt. Konkret geliefert hat er ein Gesetz zu den elektronischen Medien, BGeM. Und dieser Name macht gleich klar: Die Vorlage ist kein Mediengesetz.

Das bringt das BGeM im Wesentlichen

- Das Radio- und Fernsehgesetz (RTVG), das sich bisher auf lineares Radio und Fernsehen beschränkte, wird teilweise auf den Online-Bereich ausgeweitet, wird also zu einer Regelung auch für elektronische Medien. Damit hat der Bundesrat das RTVG der digitalen Realität angepasst.

- Entsprechend wird explizit anerkannt, dass neben Radio und Fernsehen ebenso Online-Publikationen Teile des Service- public-Auftrages vermitteln und damit auch zum Auftrag der SRG oder anderer Veranstalter gehören können.

- Publizistische Online-Angebote und digitale Infrastrukturen können neu via Gebührengelder unterstützt werden.

- Die Leistungsaufträge für jene «Sender», welche Gebührengelder erhalten, werden anders geregelt. Insbesondere der Auftrag an die SRG wird enger definiert.

- Eine neue unabhängige Expertenkommission (KOMEM) ausserhalb von Staat und Verwaltung soll neu über die Umsetzung des Gesetzes entscheiden – statt wie bisher Bundesrat, Departement oder BAKOM.

- Aus dem Gebührentopf können neu ein Teil der Aus- und Weiterbildung im Journalismus, der Presserat und eine Nachrichtenagentur unterstützt werden. Das alles scheinen vernünftige Ansätze zu sein. Man kann bezüglich BGeM-Entwurf aber auch grosse Defizite respektive Kritikpunkte auflisten.

- Es gibt eine deutlich sichtbare Medienkrise: Die Finanzierung des Journalismus ist über die bisherigen Modelle nicht mehr garantiert, die Folgen sind ein massiver Abbau von Redaktionskapazitäten und ein starker Konzentrationsprozess im Medienbereich. Warum also hat der Bundesrat nicht gleich ein Mediengesetz vorgelegt? Dieses könnte eine staatsunabhängige Medien- respektive Journalismusförderung beinhalten.

- Online-Medien können gemäss Entwurf nur gefördert werden, wenn sie «im Wesentlichen» aus Audio- und Videobeiträgen bestehen – und nicht hauptsächlich aus Textelementen. Damit werden zum Beispiel kleinere Online-Zeitungen von einer Förderung ausgeschlossen. Warum ist die Förderung von Online-Medien derart restriktiv angelegt? Entspricht diese Unterscheidung überhaupt der konvergenten digitalen Realität in den Redaktionen?

Diese Fragen kann man auf der rechtlichen Ebene beantworten – und der Bundesrat argumentiert entsprechend: Die Verfassung lasse eine weitergehende Förderung über den elektronischen Bereich hinaus gar nicht zu. Gefragt werden muss, ob es nicht angebracht wäre, einen neuen Verfassungsartikel zur Sicherung von gesellschaftlich notwendigen medialen Leistungen vorzulegen. Damit könnte man die Grundlage schaffen für eine nachhaltige Sicherstellung von gesellschaftlich notwendigen Journalismusleistungen – unabhängig davon, in welcher Form sie publiziert werden.

Die halbherzige Vorlage des Bundesrates widerspiegelt aber auch die Fronten der aktuellen medienpolitischen Auseinandersetzung. Die Verleger, die dauernd argumentieren, sie seien aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, Kapazitäten abzubauen, wehren sich gegen eine umfassende öffentliche Medienförderung. Und sie wehren sich ebenfalls gegen eine Online-Förderung, die den Textbereich einbezieht. Diese Fundamentalposition galt zumindest bis kürzlich. Jetzt erfolgte eine bemerkenswerte Richtungsänderung: Die Presse werde beim neuen Gesetz nicht berücksichtigt, das sei falsch und gefährlich. Sie «wird mit der einseitigen Bevorteilung der elektronischen Medien weiter unter Druck gesetzt», kritisiert der Verlegerverband den BGeM-Entwurf. Er verlangt eine Aufstockung der Beiträge an die Postzustellung der Zeitungen, finanziert aus dem Überschuss des Gebührentopfs. Warum die Verlagshäuser über Gebührengelder für elektronische Medien die Postzustellung von Zeitungen unterstützen wollen und warum die Verleger ausschliesslich auf eine Unterstützung im Zeitungsbereich fokussieren, wird bestimmt Diskussionen auslösen.

Den Verlegern geht aber auch die eingeschränkte Möglichkeit («im Wesentlichen» Audio- und Videobeiträge), Online- Publikationen zu unterstützen, zu weit: Das sei ein zusätzlicher Angriff auf die Presse.

Man darf davon ausgehen, dass sich die härtesten Differenzen in der Debatte um das BGeM um diese Fragen drehen werden: Welche Förderung im Bereich der Online- Medien und was darf die SRG im Online- Bereich überhaupt publizieren?

Das bringt das BGeM für die SRG SSR

- Der Online-Bereich gehört nun auch gesetzlich definiert zum elektronischen Bereich. Aber die SRG muss sich dennoch im Wesentlichen auf den Audio- und Videobereich konzentrieren. Im Vergleich zur aktuellen Praxis ändert sich damit nichts.

- Die SRG darf via Online keine Werbung verkaufen. Das war bisher schon so, ist nun aber im Gesetz festgehalten.

- Die SRG erhält engere Vorgaben beim Leistungsauftrag (Definition von Qualitätsanforderungen), bei der Organisation des Publikumsdiskurses, beim Eingehen von Partnerschaften und Kooperationen und im Bereich der kommerziellen Einnahmen. Es ist davon auszugehen, dass die SRG diese Einschränkungen nicht alle positiv beurteilt, weil es ihre Flexibilität im Alltag einengt.

- Unklar bleibt, wie die SRG bei sinkenden Werbeerträgen adäquat finanziert werden soll, um ihren Auftrag zu erfüllen. Der Bundesrat hat die Einnahmen für die SRG bekanntlich bereits plafoniert. Im erläuternden Bericht zum Gesetz ist zu lesen, es sei auch denkbar, «dass die SRG künftig mit weniger Mitteln auskommen muss». Was dieses politische Statement in diesem Bericht zu bedeuten hat, muss ebenfalls diskutiert werden.

Das Gesetz regelt viele Details – und auch hier verstecken sich viele Teufel, beziehungsweise muss man kritische Fragen stellen. Etwa: Erhält diese neue KOMEM zu viel Macht? Warum wird nicht auch für die rätoromanische Sprachregion ein lineares Radioprogramm als Minimalangebot gesetzlich verankert? Warum wird die Begünstigung der ausländischen Werbefenster nicht aufgehoben? Ist es richtig, dass Radiosender ohne Gebühren und Leistungsauftrag künftig politische und religiöse Werbung ausstrahlen dürfen? Und gefährdet die Neuregelung des Auslandangebots die Unabhängigkeit und die Breite des bisherigen Angebots?

Kontroverse Diskussionen kann man auch bei anderen, grösseren Schwachstellen im Gesetzesentwurf erwarten. Kritisch beurteilt werden muss etwa, dass die Netzbetreiber (wie Swisscom oder UPC) keinen Regelungen unterworfen werden. So werden diese weiterhin frei entscheiden können, ob sie Dienste (wie zum Beispiel HbbTV) auch jener Sender, welche verbreitet werden müssen («must carry»), an die Konsumenten weiterleiten. Und schliesslich: Wie soll die wichtige Absicht im BGeM, eine «nicht gewinnorientierte» Nachrichtenagentur als Basisdienst für alle Medien unterstützen zu können, umgesetzt werden können, wenn doch die einzige Nachrichtenagentur in der Schweiz, die SDA, sich eben eine neue Struktur gegeben hat, die Gewinn erwirtschaften muss? Das BGeM ist kein Mediengesetz. Dennoch wird es grundsätzliche medienpolitische Debatten über den elektronischen Bereich hinaus auslösen. Und das ist gut so.

Kommentar