Anfeindungen und Konkurrenz – die SRG von 1961 bis 1983

Kritik und Kontroversen begleiten die SRG SSR seit ihren Anfängen. Im Lauf der Zeit wechselte jedoch die politische Herkunft der Vorbehalte – von links nach rechts. 1983 schliesslich verlor die SRG ihre Monopolstellung im Land.

«Die Zeit vergeht, die Sorgen ändern», konstatierte Generaldirektor Marcel Bezençon im Jahrbuch 1961 der Schweizerischen Radio- und Fernseh-Gesellschaft. Der international geachtete Westschweizer, der auch als Initiant des heutigen Eurovision Song Contest gilt, hielt Rückschau auf die ersten drei Jahrzehnte der SRG – stilvoll, jedoch auch leicht bitter anmutend und zum Ende hin mit einer fast schon geschichtsphilosophischen Note: «Tatsächlich besteht die Geschichte unseres Radios aus einer langen Reihe von Neuerungen, die sich oft unter lärmiger Opposition und Pressefehden vollzogen. Man erinnert sich weder an die mühsame Geburt der SRG im Jahre 1931 noch an das erbitterte Ringen um die Symphonieorchester vor dem Kriege. (...) Man schlägt sich nicht mehr für oder gegen das Fernsehen, die Kurzwellen, das Zweite Programm oder das Vorortsystem. Und doch haben diese Probleme die öffentliche Meinung, die Instanzen der SRG, die politischen und regierenden Kreise sehr bewegt. Sollte jeglicher Fortschritt ein schmerzliches Losreissen von der Vergangenheit sein? Jedenfalls, sobald die Umwälzung vollbracht ist, spricht man nicht mehr davon.» Marcel Bezençon, studierter Kunsthistoriker und ehemaliger Direktor des Westschweizer Radios, war von 1950 bis 1972 SRG-Generaldirektor. Den von ihm beschriebenen Phänomenen war die SRG auch danach ausgesetzt – und erst noch in einem deutlich «lärmigeren» und vor allem existenzielleren Mass.

Auch in dieser Archivperle werfen wir einen Blick hinter die Kulissen des Schweizer Fernsehens und in das Jahr 1973. Damals wurde das neue TV-Studio Leutschenbach in Betrieb genommen.

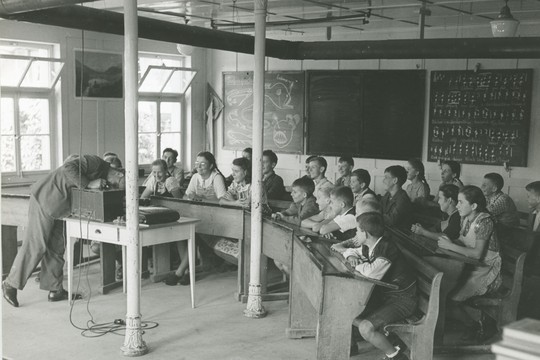

Zwischen den späten 1950er- und den frühen 1980er-Jahren erlebte die SRG ein starkes Wachstum. Die Historiker Theo Mäusli und Andreas Steigmeier verdeutlichten die Entwicklung anhand von Zahlen zur Sendeleistung: Beim Radio wuchs sie von 1958 bis 1983 um das Dreieinhalbfache auf fast 54 000 Jahresstunden. «Beim Fernsehen gar um mehr als das Fünffache, von 2000 auf 11 000 Stunden», schrieben die Autoren in der umfassenden Publikation «Radio und Fernsehen in der Schweiz. Geschichte der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG 1958–1983», die 2006 erschien. In der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre baute die SRG insbesondere ihre Informationsangebote aus: Das Radio, das seine Nachrichten bis dahin auf Druck der Zeitungsverleger von der Schweizerischen Depeschenagentur SDA hatte übernehmen müssen, «redigierte erste Nachrichten in eigener Regie, und die national organisierte ‹Tagesschau› fand dank der ENG-Technik in den 70er-Jahren ihre Form und Aktualität». Der Ausbau führte zu einer verstärkten Politisierung von Radio und Fernsehen – und in der Folge auch zu Kritik an den «oftmals jungen» Journalistinnen und Journalisten der SRG, denen man zunehmend «Parteilichkeit, insbesondere Linkslastigkeit» vorwarf. In der Pionierzeit der SRG hatte die Linke im Land den bürgerlich geprägten Regionalgesellschaften den Mangel an Mitsprache vorgehalten. Nun kam der Wind aus einer anderen Richtung – oder wie es das Online-Magazin «Republik» 2018 formulierte: «Die SRG-Journalisten spüren jetzt nicht nur den langen Schnauf der geistigen Landesverteidigung im Nacken. Sondern auch den frischen Atem des Kalten Krieges.»

Bürgerliche Politiker und Wirtschaftsvertreter um den Berner Geschichtsprofessor und SVP-Nationalrat Walter Hofer gründeten schliesslich 1974 die «Schweizerische Fernseh- und Radiovereinigung» (SFRV). Laut eigenen Angaben eine «überparteiliche Organisation bürgerlicher, das heisst nicht links orientierter Schweizer Bürger und Bürgerinnen», welche die «informations- und programmpolitischen Missbräuche des Fernseh- und Radiomonopols» bekämpfen wollten. Die Vereinigung, schon bald als «Hofer-Club» bekannt, reichte zahlreiche Beschwerden gegen die SRG ein und sorgte 1980 auch mit einem Konzessionsgesuch für ein nationales, SRG-unabhängiges Radioprogramm für Aufsehen. Der Medienwissenschafter Roger Blum, selber Mitglied einer bürgerlichen Partei – der FDP, für die er im Landrat des Kantons Basel-Landschaft sass –, hielt den vehementen SRG-Kritikern jedoch 1982 vor, ihr Ziel sei «nicht ein pluralistisches, sondern ein bürgerliches Radio und Fernsehen».

Wirklich Bewegung in die auf Entscheidungen und Entwicklungen harrende Schweizer Rundfunklandschaft brachten denn auch andere Kräfte. So etwa der «Radiopirat» Roger Schawinski mit «Radio 24», das der frühere SRG-Journalist seit November 1979 vom Gipfel des italienischen Pizzo Groppera aus nach Zürich sendete. Die provozierenden Signale wurden vernommen: Bereits 1980 fasste die SRG die Schaffung von dritten Radioprogrammen ins Auge, während der Bundesrat im Jahr darauf den Entwurf einer neuen Rundfunkversuchs-Verordnung in die Vernehmlassung schickte. Auf den 1. November 1983 hin erhielten schliesslich 36 Lokalradios im Land Konzessionen für einen Versuchsbetrieb. Gleichzeitig startete auch DRS 3, während Couleur 3, das dritte SRG-Radioprogramm in der Westschweiz, bereits seit 1982 sendete und Rete 3 im Tessin 1988 folgte.

90 Jahre SRG – eine historische Reise in fünf Teilen

Die ersten drei Teile der Jahresserie 2021 haben den Bogen von der Frühzeit des Radios bis zur Einführung des Fernsehens in der Schweiz gespannt. In der nächsten LINK-Ausgabe folgt der fünfte und letzte Teil, der bis in die heutige Zeit reicht und auch die jüngsten Entwicklungen der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft miteinbezieht.

Kommentar

Kommentarfunktion deaktiviert

Uns ist es wichtig, Kommentare möglichst schnell zu sichten und freizugeben. Deshalb ist das Kommentieren bei älteren Artikeln und Sendungen nicht mehr möglich.