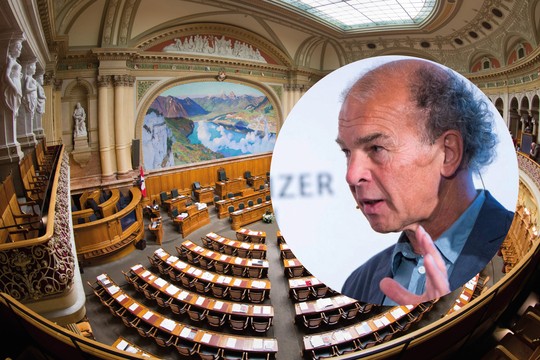

Marko Ković über unseren Zusammenhalt: «Wir befinden uns jetzt am Scheideweg»

Noch sei der öffentliche Zusammenhalt in der Schweiz ein gutes Stück weit vorhanden, sagt Sozialwissenschaftler Marko Ković. Doch dass das so bleiben wird, bezweifelt er. Er erklärt, wie die Medien zur sozialen Kohäsion beitragen könnten

Zur Person

Zur Person

Marko Ković, 1985 in Zürich geboren, hat Politikwissenschaft studiert und in Kommunikationswissenschaften promoviert. Sein Arbeitsschwerpunkt ist der gesellschaftliche Wandel mit den Bereichen Digitalisierung und Automatisierung, Verschwörungstheorien, Falschinformation und Hass im Internet. Ković ist als Autor für verschiedene Medien tätig, doziert an der Kalaidos Fachhochschule in Zürich sowie an der Hochschule Luzern und gibt Referate und Workshops.

Marko Ković, früher gab die «Tagesschau» vor, worüber beim Abendessen oder am Stammtisch diskutiert wurde. Wie sieht es heute aus?

Die Mediennutzung hat sich in den letzten 20 Jahren drastisch verändert. Diese Rituale von früher, wie etwa das gemeinsame Schauen der Nachrichten oder der Samstagabendprogramme mit der ganzen Familie, finden heute viel weniger statt. Damit fallen die grossen gemeinsamen Leuchttürme der öffentlichen Kommunikation weg – und so auch ein Stück weit die gesellschaftliche Kohäsion. Die Wahrnehmung der Welt ist viel fragmentierter. Handkehrum könnte man aber auch sagen, sie ist dafür viel pluralistischer. Wir haben mehr Stimmen, was demokratisch ja auch nicht schlecht ist.

Die Vielfalt von Stimmen ist eigentlich ein Faktor für die Förderung der sozialen Kohäsion, doch dafür müssen sie am gleichen Ort stattfinden. Verhindert eine so stark fragmentierte Medienlandschaft nicht genau dies?

Ich glaube, dass die Entwicklung insgesamt tatsächlich destruktiv ist. Das zeigt einerseits die Forschung, andererseits aber auch unser Alltag. Der öffentliche Diskurs hat die Funktion, im allgemeinen Rauschen die nützlichen Signale herauszufiltern, sprich jene Meinungen und Argumente, die gut begründet und wichtig sind, um Probleme zu erkennen und zu lösen. Hier findet derzeit ein monumentaler Umbruch statt, ein Strukturwandel hin zu immer mehr Lautstärke, immer mehr Krawall, aber immer weniger konstruktive und aufrichtige Beiträge. Das ist existenziell bedrohlich für eine Demokratie.

In diesem Zusammenhang sprechen wir ja von einer Polarisierung oder gar einer Spaltung der Gesellschaft. Sehen Sie das auch so?

Es gibt immer Konfliktlinien in Gesellschaften, die halbwegs demokratisch sind. Das ist auch richtig so. Über Konflikte entsteht Reibung, und über Reibung entstehen konstruktive Lösungen – sofern die Auseinandersetzung im Rahmen zivilisierter, demokratischer Prinzipien und Normen passiert. Was wir in den letzten Jahren allerdings beobachten – und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern in vielen Ländern, nicht zuletzt auch in den USA –, ist, dass diese Konfliktlinien unüberbrückbar werden. Wir haben immer mehr Menschen, die die Demokratie ablehnen und sich für Autoritarismus aussprechen. Es sind Menschen mit sehr reaktionären Ansichten. Menschen wie Elon Musk sind der Meinung, Frauen sollten sich politisch nicht beteiligen dürfen, weil sie kognitiv minderwertig sind. Überwunden geglaubte Ansichten werden jetzt wieder en vogue. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die öffentliche Debatte nicht mehr funktioniert. Man kann nicht mehr rational über die[1]se Dinge reden, weil die Menschen, die an diese Dinge glauben, nicht durch rationale Argumente zu diesen Überzeugungen gekommen sind. Sie sind über Wut, Angst, Panik, Enttäuschung oder Hass zu solchen Ansichten gekommen. Und es ist schwierig, sie da wieder rauszuholen.

Wo liegt die Grenze der Meinungsvielfalt? Müssen Medien wirklich allen Stimmen eine Bühne bieten?

Das ist das grosse Dilemma, in dem wir uns befinden. Einerseits ist ein Ausschluss aus dem Diskurs demokratisch heikel. Wir wollen nicht zurück zu der Zeit, in der nur Eliteangehörige öffentlich mitdiskutieren konnten. Gleichzeitig müssen wir auch mal sagen, dass einige Meinungen einfach Schrott sind. Dass Frauen keine richtigen Menschen sind oder die Erde flach ist, muss ich nicht in der Primetime-Sendung «Tagesschau» hören. Wir müssen von diesem überzogenen False-Balance-Gedanken wegkommen. Jeder und jede darf eine Meinung haben, aber das heisst nicht, dass jede Meinung gleich gut begründet ist. Heute haben wir eine Kakofonie, die den Wettbewerb um Aufmerksamkeit verstärkt hat. Diesen Wettbewerb gab es schon immer, aber er hat sich akut verschärft. Dies, weil man heute hervorstechen muss, wenn man gehört werden will. Wie macht man das? Nicht mit differenzierten Meinungen oder mit seriöser Analyse. Sondern mit Emotionen.

Welche Rolle spielen dabei Medien?

Ich glaube, die Medien müssen ein Gegenpol zu dieser Entwicklung sein. Ich bin nicht uneingeschränkt Fan der SRG und ihrer Medien. Ich kritisiere immer wieder gewisse Inhalte, und das soll man auch. Ich glaube aber, gäbe es so etwas wie die SRG nicht mehr, also öffentlich finanzierte, unabhängige Medien, die nicht ökonomisch in diesem Kampf um Aufmerksamkeit mitbuhlen müssen, dann würde alles nur noch viel schlimmer.

«Ich glaube, dass dieser Balanceakt sehr schwierig hinzukriegen ist, aber ohne ihn sehe ich ziemlich schwarz.»

Wie müssen Medien mit diesem Wettrennen um Aufmerksamkeit umgehen?

Journalistische Medien benötigen mehr Ruhe. Dort, wo es Shitstorms gibt, müssen sie innehalten und sagen, wir wissen noch nicht alles. Dort, wo die Meinungen sehr schnell verfestigt sind, müssen sie den Meinungskorridor vielleicht wieder öffnen und fragen, warum? Ich glaube, dass dieser Balanceakt sehr schwierig hinzukriegen ist, aber ohne ihn sehe ich ziemlich schwarz.

Was könnte man tun, um die öffentliche Debatte zu fördern?

Ein Ort, wo wir mehr Arbeit leisten müssen, ist die Volksschule. Damit meine ich nicht, dass man den Kids vorschreibt, was sie glauben sollen. Man kann aber mit Formaten arbeiten, in denen man den Schülerinnen und Schülern auf Augenhöhe begegnet und versucht, zu verstehen, wie sie die Welt sehen. Das Ziel müsste sein, sie konstruktiv zu provozieren und zum Überlegen zu bringen, warum sie glauben, was sie glauben, oder warum sie mit anderen online reden und wie sie mit ihnen reden.

Stichwort Medienkompetenz

Ich hasse dieses Wort, es ist so ausgelutscht, man wiederholt es ad infinitum – aber ja, eigentlich geht es um genau das.

Tun die Medien insgesamt genug für den sozialen Zusammenhalt?

Die Frage ist natürlich: Kann man privaten Medien vorschreiben, dass sie mehr für den sozialen Zusammenhalt tun müssen? Bei der SRG gibt es im Rahmen ihres Auftrags diesen Aspekt. Da frage ich mich im Kontext der Sparpläne aber, wie gut das in Zukunft noch realisierbar sein wird. Es gibt ja auch politischen Druck, um die Mittel der SRG drastisch zu kürzen. Entsprechend wird es schwierig, in einer sehr pluralistischen, kleinen, aber vielsprachigen Schweiz noch einen gemeinsamen Nenner zu schaffen. Ich glaube, wir befinden uns jetzt am Scheideweg. Noch ist dieser öffentliche, mediale Zusammenhalt ein gutes Stück weit gegeben. Dass es in 20 Jahren auch noch so sein wird, das bezweifle ich.

«Wir befinden uns jetzt am Scheideweg.»

Wie kann die SRG den sozialen Zusammenhalt fördern?

Die SRG befindet sich in einem Dilemma: Einerseits wird gefordert, sie soll Programme machen, die andere Medien nicht machen. Andererseits sollen ihre Programme möglichst viele Leute interessieren. Dabei sind Nischenangebote ja genau das, was andere Medien nicht bieten. Verlangt wird also die Quadratur des Kreises. Ich würde mir wünschen, dass die SRG wieder mehr Selbstvertrauen schöpft. Mein Eindruck ist, dass die SRG einen zurückhaltenden Kurs fährt, vielleicht ein Stück weit eine Salamitaktik verfolgt im Hinblick auf die politischen Kräfte, die sie zurechtstutzen wollen. Ich weiss nicht, ob das die beste Strategie ist.

Nicht nur Nachrichten und Information, auch Sport, Musik und Kultur können zur sozialen Kohäsion beitragen. Welche Rolle spielen diese Formate?

Es gibt seit den 90er-Jahren eine These in der Politikwissenschaft, die heute immer noch aktuell ist. Sie stammt aus dem berühmten Buch «Bowling Alone» von Robert D. Putnam. Sie lautet: Wir erleben einen Zerfall des sogenannten Sozialkapitals. Die sozialen Beziehungen zwischen Menschen, die realen sozialen Beziehungen in der physischen Welt, etwa über Vereine, Kirchen oder eben Bowling-Clubs, nehmen im Zuge der Veränderung der Gesellschaft ab. Das hängt wirtschaftlich mit der Globalisierung und der Prekarisierung zusammen. Durch die Migration haben wir zudem eine Vervielfältigung der Gesellschaft. Das alles ist für die Kohäsion nicht ganz einfach – egal, ob es sich um Expats mit viel Geld oder Geflüchtete mit wenig Geld handelt. Ich glaube, dieses Sozialkapital ist eines der Kernkonzepte, über die wir nachdenken müssen.

Gewisse Veranstaltungen wie etwa den Eurovision Song Contest liebt oder hasst man. Kann so eine Veranstaltung trotz negativer Ansichten auch zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen oder spaltet das die Gesellschaft nur noch mehr?

Ich würde negative Äusserungen nicht überbewerten, es gibt Leute, die wollen sich immer über alles aufregen. Wenn man stets auf solche Gefühle Rücksicht nimmt, kann man gar nichts mehr machen. Ich selber bin Fan physischer Veranstaltungen, ob jetzt ESC, Züri-Fest, die Olma oder das Trachtenfest. Solche Veranstaltungen sind wunderbare Leuchttürme des Zusammenhalts und auch Ankerpunkte der gemeinsamen Debatte. Das Eidgenössische Trachtenfest fand letztes Mal mitten in der Stadt Zürich statt. Die meisten jungen Leute, gerade auch solche mit Migrationshintergrund, haben damit absolut nichts am Hut – aber weil es eben physisch stattfand und zelebriert wurde, kamen sie mit diesen kulturellen Aspekten in Kontakt. Das finde ich sehr wertvoll.

Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die soziale Kohäsion?

Die Digitalisierung kann Fluch und Segen sein. Ein Segen, weil man viele Aktivitäten, die physisch aufwendig sind, heute digital machen kann. Ein Verein kann sich digital austauschen, man muss sich nicht immer einen Raum suchen. Gleichzeitig ist Digitalisierung auch Globalisierung. Mit der Digitalisierung steigen die Angebote der Identitätsbildung. Und diese Identitätsbildung findet oft in Räumen statt, die geografisch nicht mehr kohärent sind. Viele junge Leute, vor allem junge Männer, sind Fan von Game-Streaming. Sie schauen auf Twitch einem Gamer zu, der in den USA sitzt. Sie interagieren mit ihm, haben vielleicht eine enge Beziehung, aber das Wir-Gefühl, die Community, ist überhaupt nicht mehr in der Schweiz.

Warum ist das ein Problem?

Psychologisch gesehen sind für die Betroffenen solche sozialen Beziehungen grundsätzlich besser als gar keine Beziehungen. Demokratisch gesehen ist es aber eine grosse Herausforderung, weil wir immer noch geografisch gebunden sind. Wir machen in der Schweiz Politik für Menschen, die in der Schweiz leben. Und wenn die Menschen, die in der Schweiz leben, emotional den Bezug zur Schweiz immer weniger haben, dann wird es schwierig.

Wie könnte man die soziale Kohäsion im digitalen Raum fördern? Bräuchte es quasi ein Schweizer Internet?

Es gibt Angebote, die ich gut finde, zum Beispiel die SRG-Streamingplattform Play Suisse. Sie wird leider viel zu wenig genutzt, aber eigentlich gäbe es da eine schöne Möglichkeit, die digital und flexibel ist, aber die dennoch diese gemeinsamen Events kreiert. Es ist eine Art Netflix mit Schweizbezug, das wieder Momente schafft für die Schweiz. Ich denke, dass die Weiterentwicklung von Play Suisse und der anderen SRGStreamingangebote zur gemeinsamen Plattform Play Next noch stärker diesen gemeinsamen digitalen Nenner für die Schweiz wird bieten können.

Das Magazin für Mitglieder

Dieser Text erschien zuerst im «LINK», dem Magazin für alle Deutschschweizer Mitglieder der SRG. Sie interessieren sich für die Entwicklungen in der Schweizer Medienlandschaft, in der SRG und deren Unternehmenseinheiten? Mit «LINK» erhalten Sie fünf Mal jährlich spannende Beiträge zu den Entwicklungen im Journalismus, über den medialen Service public und die Menschen dahinter.

Jetzt anmeldenWo erlebt ihr noch echten gesellschaftlichen Zusammenhalt? Und wie können wir ihn stärken? Diskutieren Sie mit!

Kommentar