Meteo – Das Wetter ist immer und überall

Das Wetter bewegt – nicht nur meteorologisch, sondern auch gesellschaftlich. SRF Meteo bietet deshalb mehr als eine Prognose: Es verbindet die Menschen, liefert Orientierung und sorgt für Sicherheit in Krisensituationen.

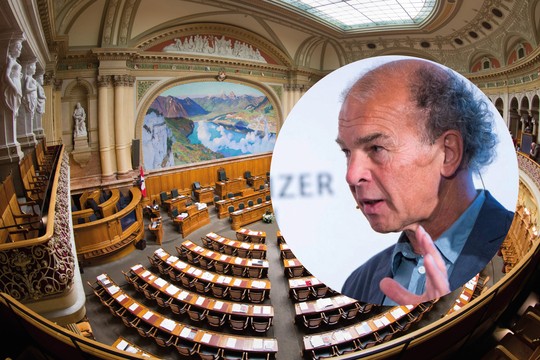

«Es ist zu warm!» – «Es ist zu kalt!» – «Es ist zu nass!» – «Es ist zu trocken!» Obwohl viele von uns in gut isolierten Wohnungen und Büros sitzen, bleibt das Wetter ein Dauerthema und ein verlässlicher Konversationseröffner. Es verbindet in der Vorfreude auf den ersten warmen Frühlingstag ebenso wie im Unmut über endlose graue Nebeltage. Es ist eines der wenigen verbliebenen Schweizer Lagerfeuer. Ein Thema, das alle betrifft, das Emotionen auslöst und über das wir alle uns gern austauschen. Wetter schafft Gesprächsstoff und ein Gefühl der Gemeinsamkeit – damals, heute und morgen. Für den bekanntesten Meteorologen der Schweiz, Thomas Bucheli, ist das wenig überraschend. «Das Wetter hat eine wichtige Klammerfunktion. Wetter ist immer und überall, niemand kann sich ihm entziehen – egal, ob privat oder beruflich. So spielt das Wetter bei vielen Berufen und Branchen eine tragende Rolle, und auch bei der Freizeitgestaltung ist es sehr oft entscheidender Faktor. »Dank der Meteorologie lässt sich die nahe Zukunft mit hoher Genauigkeit voraussagen – genau das tun Bucheli und sein Team von SRF Meteo täglich.

Und das, obwohl Wetter- Apps uns rund um die Uhr mit Wolken-, Regen- und Sonnensymbolen versorgen. «Die App zeigt automatisierte Vorhersagen. Ohne meteorologischen Kontext bleiben diese aber abstrakt und sagen auch nichts aus über die Sicherheit der Prognose», betont Bucheli. «Diese Lücke schliessen wir in unseren Sendungen. Hier bieten wir zusätzliche Informationen, Einordnungen und Relativierungen zur Prognosesicherheit. Die Einschaltquoten und das Feedback zeigen: Das Publikum schätzt und nutzt diesen Mehrwert.»

«Eine Wetterlage kann für die eine Person ein Traum, für die andere eine Katastrophe sein»

So ist der Wetterbericht seit Jahrzehnten ein beliebter Teil des Service public. «Unsere Stärke ist, komplexe Zusammenhänge einfach, verständlich und dennoch fachlich korrekt zu erklären. Das scheint uns zu gelingen, die Zahlen sprechen für sich», sagt Bucheli. «Meteo» gehört zu den meistgesehenen SRF-Sendungen, die Webseite und die App verzeichnen Millionen Zugriffe. Auf eine Emotionalisierung des Wettergeschehens durch die Verwendung von Begriffen wie «Regenpeitsche» oder «Schneehammer» verzichtet SRF Meteo und setzt stattdessen auf nüchterne, sachliche Informationen. «Wir skandalisieren das Wetter nicht», sagt Bucheli. «Eine Wetterlage kann für die eine Person ein Traum, für die andere eine Katastrophe sein – deshalb formulieren wir bewusst neutral.» Die gesellschaftliche Relevanz von SRF Meteo zeigt sich besonders in Krisensituationen. «Wir warnen vor Unwettern – aber nicht allein», erklärt Bucheli. «Dazu braucht es das Zusammenspiel verschiedener Disziplinen: Geologie, Hydrologie, Katastrophenschutz.»

SRF Meteo dient hier als Schnittstelle, die diese Erkenntnisse bündelt und verständlich vermittelt. Klassische Wettermodelle beruhen auf physikalischen Berechnungen – doch zunehmend hält ein neuer Ansatz Einzug: künstliche Intelligenz. Das Europäische Zentrum für Mittelfristprognosen liefert bereits seit einem Jahr KI-generierte Daten, und auch SRF Meteo nutzt diese Produkte bei der Prognose-Arbeit. «Der Unterschied? Während physikalische Modelle das Wetter auf Basis mathematischer Gesetzmässigkeiten berechnen, sucht KI nach Mustern in riesigen Datenmengen», sagt Bucheli. Statt den künftigen Zustand der Atmosphäre aus dem Ist-Zustand mittels komplizierter Physik zu berechnen, vergleicht KI aktuelle Wetterlagen mit historischen Daten und erkennt wiederkehrende Muster. «Im Grunde nutzt KI einen Erfahrungsschatz – sie fragt: Gab es eine ähnliche Wetterlage schon einmal? Und wie hat sie sich damals entwickelt?», erklärt Bucheli. Ob und in welchem Mass und für welche Anwendung sich dieser statistische Ansatz letztendlich bewährt, wird sich erweisen.

«Für Prognosen der grossräumigen Wetterlage über einen längeren Zeitraum zeigt der KI-Ansatz ermunternde Resultate. Für kurzfristige und kleinräumige Prozesse dagegen bietet die KI derzeit noch keinen Mehrwert.» KI benötigt enorme Mengen an hochwertigen Daten, um zuverlässige Prognosen zu liefern. «Je mehr Daten wir haben, desto besser die Vorhersagen – doch wir dürfen die Möglichkeiten nicht überschätzen», betont Bucheli. Für ihn ist klar: «Physik bleibt die Grundlage. KI wird sie nicht ersetzen, aber sie wird unsere Möglichkeiten erweitern.» Was sich aber verändert, ist die Art und Weise, wie Menschen Wetterinformationen nutzen. Statt allgemeiner Prognosen erwarten sie immer genauere, auf ihren Standort und ihre Bedürfnisse zugeschnittene Vorhersagen – abrufbar jederzeit und überall. «Die Frage ist also, wie wir diese Informationen noch gezielter zu den Menschen bringen», sagt Bucheli. Hier sieht er noch viel Potenzial – etwa durch neuartige Technologien für die individuelle Zustellung von Prognose- und Wetterdaten, die sowohl in fachlicher wie auch in grafischer Hinsicht exakt den spezifischen Wünschen und Erwartungen von Einzelpersonen oder von speziellen Branchen und Nutzergruppen entsprechen.

«Unser Ziel ist eine verständliche, präzise und seriöse Berichterstattung»

Eines bleibt für ihn zentral: «Wetter ist keine Show, sondern Wissenschaft. Unser Ziel ist eine verständliche, präzise und seriöse Berichterstattung. » Gleichzeitig sind die Ansprüche an die Wettervorhersage gestiegen. Je präziser die Prognosen insgesamt werden, desto weniger akzeptieren die Menschen Abweichungen. « Früher wollten die Leute nur wissen, ob es morgen sonnig wird oder nicht. Heute ärgern sie sich, wenn die App Regen für 9 Uhr ankündigt – und er erst um 9.30 Uhr anfängt. »Das zeigt, wie sehr das Vertrauen in Wettermodelle gewachsen ist und welche Herausforderung das für die meteorologische Wissenschaft bedeutet. Liegt eine Prognose doch einmal daneben, analysiert Buchelis Team genau, woran es lag. «War das Modell Ungenau oder unsere Interpretation fehlerhaft?» Fehlprognosen sind selten geworden, doch der Erwartungsdruck steigt. «Wir werden nie alles perfekt vorhersehen können – aber wir können immer besser werden.»

Das Magazin für Mitglieder

Dieser Text erschien zuerst im «LINK», dem Magazin für alle Deutschschweizer Mitglieder der SRG. Sie interessieren sich für die Entwicklungen in der Schweizer Medienlandschaft, in der SRG und deren Unternehmenseinheiten? Mit «LINK» erhalten Sie fünf Mal jährlich spannende Beiträge zu den Entwicklungen im Journalismus, über den medialen Service public und die Menschen dahinter.

Jetzt Mitglied werden