«Die Demokratie lebt von informierten Bürgerinnen und Bürgern»

Der Historiker Jakob Tanner sieht den öffentlichen Rundfunk in einer eminenten Rolle für die Demokratie, weil der Mediensektor nicht nach einer reinen Marktlogik funktionieren kann. Er spart aber auch nicht mit Kritik an der SRG.

LINK: Der Service public im Allgemeinen und die SRG im Speziellen stehen stark im Gegenwind. Beobachten wir da eine neue Qualität der Institutionenkritik oder ist sie einfach schriller und lauter?

Jakob Tanner: Seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert hat die Kritik an staatlichen und öffentlichen Einrichtungen zugenommen. In den 1980er Jahren kamen in der Politik Schlagworte wie Privatisierung und Liberalisierung auf. Vorangetrieben wurde diese Marktorientierung durch den Aufstieg des Finanzmarkt-Kapitalismus, der die Idee des Shareholder-Value popularisierte. Diesen Privatisierungsdruck bekommt selbstverständlich auch die SRG zu spüren.

Wie manifestiert sich dieser Druck auf die SRG?

Hier geht es um unterschiedliche Vorstellungen, wie eine demokratische Gesellschaft organisiert sein soll. Öffentlich-rechtliche Medienanstalten leisten einen zentralen Beitrag zur Qualität der Information und zur fundierten Berichterstattung in der Öffentlichkeit. Sie werden heute nicht nur durch die erwähnten Rentabilisierungsstrategien und den Kampf um Marktanteile in Frage gestellt. Vielmehr stellen wir europaweit einen Aufschwung nationalistischer Bewegungen fest. In Ländern wie Polen und Ungarn sind nationalkonservative und rechte Regierungen bereits an der Macht und halten eine antiliberale Volksideologie hoch. Der Ausbau der medialen Kontrollmacht gehört hier zum Regierungsprogramm. Am Beispiel der Türkei zeigt sich zudem, wie ein Autokrat nicht nur im eigenen Land die freie Berichterstattung mit Füssen tritt, sondern sein Mediendiktat in die EU zu importieren versucht. Solche Tendenzen betreffen auch die Schweiz.

Erdogan als Bedrohung für die SRG: Ist das nicht etwas weit hergeholt?

Ohne öffentlich-rechtliche Medien mit entsprechendem intellektuellen und finanziellen Rückgrat kann es überall rasch zu einer Erosion von Freiheitswerten und Menschenrechten kommen. In Deutschland können wir diese Auseinandersetzung heute live verfolgen. Die Schweiz ist zwar nicht Mitglied der EU, aber mitten in diesem Spannungsfeld drin.

Die Haltung der Bevölkerung zum Service public in der Schweiz ist ziemlich inkonsistent: Einerseits will man die Leistungen von SBB, Post und Swisscom stärken, anderseits gibt es starke Kräfte, die das Unternehmen SRG schwächen wollen. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch?

Ich habe keine aktuellen Umfragewerte zur Hand, aber mir scheint, dass die SRG doch einen beträchtlichen Rückhalt in der Bevölkerung geniesst, der kleingeredet wird von Leuten, welche den Aktionsradius für private Medien vor allem im Werbemarkt erweitern wollen. Es zeigt sich allerdings, dass die Gebühren zur Finanzierung der SRG unbeliebt sind, während ihre Unabhängigkeit und ihre Programme Unterstützung finden. Zurzeit macht die SRG aber auch merkwürdige Sachen, etwa diese Allianz mit Swisscom und Ringier ...

... Ein wichtiges Projekt, wie die SRG immer wieder betont.

Das aber auch verschiedene Fragen aufwirft, weil da drei Giganten in eine neue Skalierung hineinkommen und man sich schon fragen muss, wieso gerade die eine private Mediengruppe vom guten Renommee der SRG profitieren soll. Die Argumentation, hier gehe es um ein völlig neues medientechnisches Umfeld und um den Aufbau eines Gegenpols zur amerikanischen Medienmacht, leuchtet deshalb nicht ein, weil Ringier gleichzeitig mit Axel Springer verbandelt ist, der seinerseits eng mit Google kooperiert.

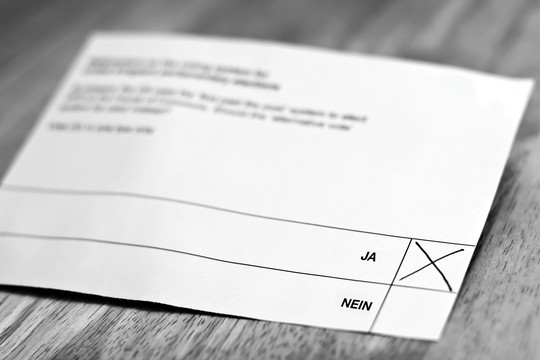

Die SRG in ihrer heutigen Form wird von der «No-Billag»-Initiative existenziell bedroht. Was würde der Schweiz fehlen ohne öffentlich finanzierte Medien?

Die SRG ist seit ihrer Gründung im Jahre 1931 von Gebühren abhängig. Seit der Zwischenkriegszeit gibt es – in wechselnden historischen Konstellationen – die Einsicht, dass der Mediensektor nicht nach einer reinen Marktlogik funktionieren kann. Es herrschte in der Schweiz immer ein Mischsystem vor, in dem auch starke privatwirtschaftliche Akteure, insbesondere die grossen Tageszeitungen, eine herausragende Rolle spielten. Die SRG verstand sich zu Recht als Teil einer demokratischen Organisation der Gesellschaft, die sich eben nicht auf individuelles Wahlhandeln von Konsumentinnen und Konsumenten reduzieren lässt. Die Demokratie lebt von informierten Bürgerinnen und Bürgern. Weil Qualität bei der Berichterstattung nicht vom Himmel fällt, wäre das Verschwinden der SRG ein alarmierendes Symptom für eine Krise der demokratischen Gesellschaft.

Wenn die Mehrheit der Stimmbevölkerung ein bestimmtes Medienmodell nicht mehr will, wo liegt dann das Problem?

Das alte Medienmodell mit separierten Segmenten – Zeitungen, Radio, Fernsehen, Internet – hat ausgespielt. Die Reorganisation setzt auch die SRG unter Zugzwang. Die Unsicherheit ist indessen bei privaten Medienanbietern ebenso gross. Daten sind inzwischen zu einer zukunftsträchtigen wirtschaftlichen Wertschöpfungsressource geworden, mit vielen Unbekannten, sowohl technisch wie auch vom Nutzerverhalten her. Die «No-Billag»-Initiative schlägt nun einen finanziellen Kahlschlag für die SRG vor. Ihre Urheber betonen, sie seien nicht gegen die öffentlich-rechtlichen Medien, diese sollen aber keine Gebühren oder Subventionen mehr erhalten. Sie versprechen den Fünfer und das Weggli gleichzeitig. Solche widersprüchlichen Volksbegehren provozieren geradezu Interpretationskonflikte. Bei einer Annahme der Vorlage an der Urne würde sich umgehend die Frage stellen, ob die SRG als Qualitätssicherungs- und Grundversorgungsmodell nicht einfach anders finanziert werden müsste. Zum Beispiel durch einen Leistungsauftrag analog zu den SBB, der über die Bundesfinanzen abzugelten wäre.

Der Beitrag der SRG-Programme zum Austausch zwischen den Sprachregionen ist oft bescheidener als behauptet. Über das Ausland erfährt man am Radio mitunter mehr als über die anderen Sprachregionen der Schweiz. Wird die nationale Integrationsfunktion der SRG überschätzt?

Da gibt es einen performativen Widerspruch: Der nationale Zusammenhalt bedingt in der Schweiz eine Stärkung des Föderalismus und die Repräsentation verschiedener Landesteile. Gleichzeitig wird, wenn regionale Formate bedient werden, ein Blick über die Grenzen unabdingbar. Regionen sind ja durch ihren Europa- und Weltbezug entstanden. Das Zürcher Oberland existierte als Region nur deshalb, weil es einen globalen Markt für Textilien gab. Der grenzüberschreitende Austausch ist auch für die SRG ein absolut wichtiger Auftrag.

Kommentar