«Es darf ein bisschen deutsch tönen»

Mundart oder Hochdeutsch: Im Interview erzählt Robert Schmid, ehemaliger SRF-Sprachcoach, welche Regeln bei SRF gelten, welche die beliebtesten Dialekte sind, was beim Publikum ankommt – und was nicht.

LINK: Robert Schmid, wer hierzulande die Nachrichten am Fernsehen oder Radio einschaltet, hört sofort, ob man auf einem Schweizer Sender ist – selbst wenn die Moderation auf Hochdeutsch erfolgt. Wieso?

Robert Schmid: Sprache ist immer auch Identifikation. In der Schweiz sollen die Moderatorinnen und Moderatoren nicht wie Deutsche klingen. Gefragt ist eine Art Mediendeutsch, die eine gewisse Professionalität vermittelt und sich abhebt von der Sprache, die ein Durchschnittsschweizer spricht. Es darf schon auch ein bisschen deutsch tönen, aber nicht zu fest. In meiner Zeit bei SRF hatten wir viele Reklamationen, wenn etwas «zu deutsch» klang. Früher, vor allem während und nach dem Zweiten Weltkrieg, war die Abwehrreaktion natürlich noch stärker vorhanden. Doch auch heute ist die Aufmerksamkeit bei diesem Thema gross geblieben.

Mussten Sie als Sprachcoach darauf achten, dass das Hochdeutsch etwas geschliffener daherkam?

Es kommt auf das Format an. Bei den Nachrichten achtet das Publikum am stärksten auf die Sprache, da es sich um sehr verdichtete Informationen handelt. Es braucht ein sogenannt dialektneutrales Hochdeutsch, so dass sich die Zuhörenden nicht fragen, ob ein Walliser oder eine Baslerin die Nachrichten liest. Sonst ist die Aufmerksamkeit weg. Komplett dialektfrei – also wie das Bundesdeutsch in Deutschland – ist bei uns allerdings nicht verlangt, man darf – und soll – immer noch hören, dass da ein Schweizer oder eine Schweizerin spricht.

Sie waren 23 Jahre lang bei SRF. Wie hat sich die Rolle von Mundart in dieser Zeit verändert?

2006 gab es einen wichtigen Einschnitt: Die Chefredaktion hat entschieden, dass die Mittagsinformationen «Rendez-vous» und «Info 3» künftig auf Hochdeutsch statt auf Mundart gelesen werden. Ich wurde angefragt, abzuklären, was die Wissenschaft zu dieser Frage sagt, und meine Einschätzung zu geben. Die Quintessenz meiner Recherchen: Es gibt keine feste Regel. Es gibt Vor- und Nachteile. Mit dem Dialekt ist man näher beim Publikum und erreicht es direkter, darum arbeiten die privaten Radios hauptsächlich mit Mundart. Gleichzeitig lautet der Auftrag von SRF als gebührenfinanziertes öffentliches Medium, alle Personen in der Deutschschweiz zu erreichen – also auch die Westschweizer, die dort leben, oder Menschen aus dem Ausland.

Was war die Schlussfolgerung?

Man kam zum Schluss: Wenn man möglichst alle Menschen erreichen möchte – und das ist das Ziel der Informationssendungen –, müsse man Hochdeutsch verwenden. Bei Unterhaltungssendungen hingegen funktioniere Mundart. Sendungen wie «Donnschtig-Jass» werden ja ohnehin fast nur von Deutschschweizerinnen und nicht von Amerikanern geschaut. Es gab aber auch wirtschaftliche Überlegungen dahinter: Es ist aufwändiger, wenn ein Wirtschaftsredaktor für die Mittagssendung einen Beitrag auf Mundart macht und diesen dann für das «Echo der Zeit» am Abend auf Hochdeutsch umschreiben muss. Interessant ist: Nach der Umstellung wartete man sehr gespannt auf die Reaktionen des Publikums. Und die waren gleich null. Die Zuhörenden hatten die Änderung gar nicht bemerkt oder sich zumindest nicht daran gestört.

Sie haben die Rolle des Hochdeutschen bei der Inklusion angesprochen. Müssten eigentlich für den Zusammenhalt der Gesellschaft nicht alle Sendungen auf Hochdeutsch sein?

Landesgrenzen sind oft auch Sprachgrenzen, zwischen Deutschland und Frankreich ist das klar ersichtlich, aber zwischen der Deutschschweiz und Deutschland gibt es keine klare Sprachgrenze, in Basel sprechen die Leute ähnlich wie auf der anderen Seite der Grenze. Natürlich kann man sich die Frage stellen, ob Schweizerdeutsch überhaupt eine valable Sprache für die Medien ist. Eine Landessprache ist es ja nicht, Deutsch ist die Landessprache. Aber im Alltag sprechen wir nun mal Schweizerdeutsch. Die Menschen wollen sich mit einer Sendung identifizieren können, und die Sprache trägt zur Identitätsbildung bei. Deshalb ist Mundart wichtig. Wir haben zwar eine gewisse Verpflichtung, integrierend zu wirken, müssen aber gleichzeitig zur Identitätsbildung beitragen.

«Die Menschen wollen sich mit einer Sendung identifizieren können, und die Sprache trägt zur Identitätsbildung bei. Deshalb ist Mundart wichtig.»

Robert Schmid, ehemaliger Sprachcoach SRF

Und wie sieht es mit Anglizismen aus?

In unserer Sprache hat es nicht unbedingt mehr Anglizismen als früher, aber die Entwicklung geht sehr schnell, weil Englisch so omnipräsent ist. Dies hat auch mit der Fachsprache zu tun. So setzen sich etwa Begriffe wie «change management» durch. Die Franzosen sind da viel konservativer, sie sagen immer noch «ordinateur» statt «Computer». Solche englischen Ausdrücke sind aber eine Modeerscheinung, das kann auch wieder verschwinden. Die Solothurner Oberschicht hat früher auch auf Französisch parliert. Jetzt ist der französische Einfluss kleiner, man verwendet mehr Englisch, und vielleicht wird es einmal Chinesisch.

Sie befürchten also nicht, dass Englisch die (Schweizer)deutsche Sprache verdrängt?

Nein. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, wie viel Prozent fremde Sprachen ausmachen. Griechische und Lateinische Begriffe machen in unserem Sprachgebrauch etwa 6 Prozent aus, Französisch 4 bis 5 Prozent, Englisch ebenfalls 4 bis 5 Prozent. Das ist konstant. Die Aufmerksamkeit ist momentan einfach viel höher, die Entwicklung geht schneller. Aber verdrängen wird Englisch das Schweizerdeutsche nicht. Das Einzige, was ich befürchte, ist, dass wir nicht mehr richtig Französisch lernen und mit den Romands Englisch sprechen. Gleichzeitig ist es nicht selbstverständlich, dass – wie in der Schweiz – die verschiedenen Sprachregionen so gut zusammenleben. Belgien ist eine Beispiel, das zeigt, dass dies nicht selbstverständlich ist.

Viele schreiben Kurznachrichten auf dem Handy in Mundart, es gibt auch Bücher in Schweizer Dialekten. Feiert Mundart also eher ein Comeback?

Es handelt sich um Wellenbewegungen. Im 19. Jahrhundert kam es durch die Industrialisierung zu einer Zunahme der Mobilität. Der Einfluss von Deutschland wurde grösser und die Schulen in der Schweiz begannen, Hochdeutsch zu unterrichten. Da kam die Angst auf, Mundart würde verschwinden. Deshalb wurden in dieser Zeit so viele Vereine gegründet – zum Beispiel Schwinger- und Trachtenvereine –, um zu verhindern, dass unsere Tradition verloren geht. Während des Zweiten Weltkriegs gab es eine starke Abwehrreaktion gegen Nazi-Deutschland, Mundart kam wieder auf, etwa durch die Gotthelf-Filme wie «Ueli der Knecht». In den 60er-Jahren liessen die Troubadoure in Bern die Mundart aufleben. Mani Matter spielte zuerst französische Lieder, dachte sich dann aber, er könne die auch auf Berndeutsch singen. Später kamen andere Musiker und Bands dazu, die sich für Schweizerdeutsch entschieden, wie etwa Rumpelstilz. Heute ist Pedro Lenz sicher ein Aushängeschild für Mundart, er schreibt sogar Romane auf Mundart. Im Moment ist Mundart eher wieder in, aber es gibt keine so grosse Abwehrreaktion mehr gegen das Deutsche wie früher.

«Das Credo in unserer Sprechausbildung bei SRF lautete: Nutzt Helvetismen.»

Robert Schmid, ehemaliger Sprachcoach SRF

Wie sieht bei SRF der Umgang mit Helvetismen aus?

Schriftlich gibt es keine Regelung. Das Credo in unserer Sprechausbildung bei SRF lautete aber: Nutzt Helvetismen. Auf der lexikalischen Ebene sagen wir etwa «Morgenessen» und nicht «Frühstück». Es gibt aber auch grammatikalische Beispiele, so sagen die Deutschen etwa «die Mail» und wir sagen «das Mail». Auch da würde ich sagen: Bleib bei der Schweizer Variante, sonst wird man gleich ein paar Hundert Kilometer in den Norden katapultiert.

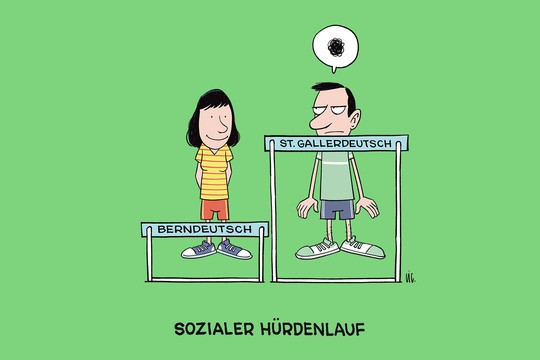

Wie sieht es mit den verschiedenen Dialekten aus, darf zum Beispiel eine Berner Moderatorin das Bündner Regionaljournal moderieren oder ein Ostschweizer das Zentralschweizer Regi?

Früher gab es tatsächlich mal eine Ostschweizerin, die das Berner Regi moderiert hat. Heute kann ich es mir aber fast nicht vorstellen. Bern, Wallis, Freiburg: Es muss schon jemand aus diesem Raum sein. Im Aargau ist die Situation anders, da im Mittelland der Dialekt nicht so klar definiert ist.

Welches sind die beliebtesten Dialekte beim Publikum?

Berndeutsch, Walliserdeutsch, Bündner Dialekt, in variierender Reihenfolge. Allerdings: Fragt man nach der Beliebtheit, ist es das Berndeutsch – fragt man aber nach der Kompetenz, die der Dialekt ausstrahlt, dann ist es der Zürcher Dialekt.

Kann man einen Dialekt umschulen?

Das würde ich nicht machen. Höchstens, wenn eine Walliserin «Port» für «Türe» sagt, dann kann man sie bitten, das zu unterlassen, da sie sonst einfach nicht verstanden wird. Aber dass ein Basler in Bern «geit» oder «geng» seit, dann hört sich das seltsam an.

Die interkantonale Mobilität hat aber zugenommen. Hat das nicht auch Auswirkungen auf die Mundart?

Die Wissenschaft hat festgestellt: Wenn Dialekte sich näherkommen, gleichen sie sich an. Es gibt zudem dominante Dialekte, die beginnen, andere zu überdecken. Und das ist dummerweise der Zürcher Dialekt (lacht). So konnte man etwa feststellen, dass sich das Zürcher Wort für «tief», das «tüüf», von 1950 bis 2008 stark ausgebreitet hat, vor allem in den angrenzenden Kantonen, aber auch von Stadt zu Stadt – etwa nach Aarau oder Luzern. Solche etablierten Worte werden sich wohl halten. Ein anderes Beispiel: In der Schweiz nennt man einen Schmetterling auch Sommervogel. Doch immer mehr Menschen sagen «Schmetterling», die deutsche Variante dominiert.

Wird es in Zukunft somit nur noch einen einzigen Schweizer Dialekt geben?

Die Wissenschaft sagt Nein. Der Einfluss von dominanten Dialekten wird einfach stärker. Es gibt Dialekte, die eine klare Identifikation haben, so in Basel, Bern, Wallis, Graubünden. Der Berner Dialekt lässt sich sicher nicht vom Züritüütsch verdrängen. Im Mittelland, wo ich herkomme, ist die Vermischung stärker. Ich bin ein Musterbeispiel: Ich habe von allem etwas mitgenommen und kann keinen Dialekt mehr richtig. Mundart wird aber nicht verschwinden, nur heisst der Löwenzahn dann vielleicht eben Löwenzahn und nicht mehr «Chrottepösche» oder «Söiblueme».

Zur Person

Robert Schmid (65), gelernter Lehrer, Sprecher und Schauspieler, kam 1988 zum Schweizer Radio, erst als Nachrichtensprecher, dann als Sprechtrainer und Auftrittscoach. Er war Teil eines sechsköpfigen Teams und hat Generationen von Journalistinnen und Journalisten das richtige Sprechen beigebracht. Da er auf der Informationsabteilung in Bern stationiert war, beschäftigte er sich stark mit dem Thema Mundart und Hochdeutsch. Seit März 2021 ist er pensioniert, führt aber weiterhin seine private Agentur für Stimme, Auftritt und Kommunikation in Bern.

Kommentar

Kommentarfunktion deaktiviert

Uns ist es wichtig, Kommentare möglichst schnell zu sichten und freizugeben. Deshalb ist das Kommentieren bei älteren Artikeln und Sendungen nicht mehr möglich.